服务领域

专业全面的研学行业服务体系,为您提供研学产业链上的全套解决方案。

- 研学规划

- 研学项目定位分析、研学基地优势资源整合,营地规划设计。研学旅行 ···

- 营地运营

- 研学基地(营地)的运营管理是研学教育有效性和可持续发展的关键因素 ···

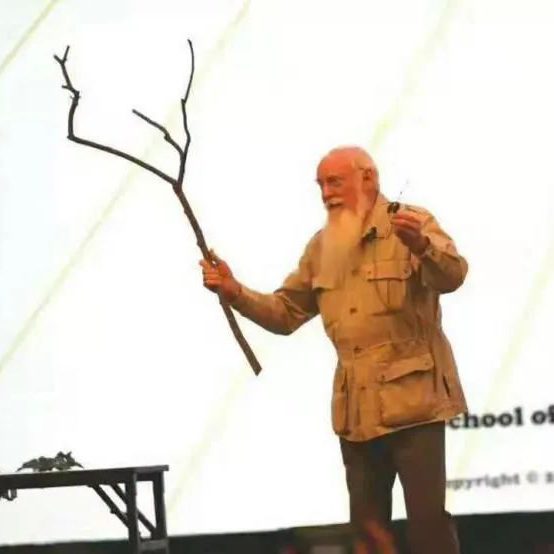

- 行业培训

- 人才是制约行业发展的重要瓶颈因素。近年来,研学旅行行业普遍注重“ ···

- 课程研发

- 研学课程的精心设计使得研学旅行课程更有效,更能达到研学旅行目标和 ···

新闻中心

记录企业成长点滴,分享行业动态,一起探索行业发展!

对于我们,他们给出这样的评价

感恩众多知名伙伴对宝贝集结号的信赖与认可

-

朱雀秦岭国际青少年儿童营地

朱雀秦岭国际青少年儿童营地做为研学走进秦岭的先锋军,他们走遍了秦岭七十二峪,对秦岭这座父亲山有着充分的了解,也为朱雀打造出享誉国内外的国际青少年儿童营地。

-

秦岭国家植物园

秦岭国家植物园专业的研学课程研发团队,依托秦岭国家植物园特点,打造符合园区的特色课程,课程受到了众多研学团队肯定与表扬。

-

西影电影研学运营中心

西影电影研学运营中心依托专业的团队和多年的研学从业经验,迅速完成西影电影研学营地的课程打造,并通过专业的运营管理,使西影电影研学营地成为省级研学基地。

-

中华郡 · 活体昆虫生态博览馆

中华郡 · 活体昆虫生态博览馆这是我们见过的效率最高的团队,9月初我们提出设想,在10月份国庆期间我们接待了第一批小客人,为这样高效、专业的团队点赞!!